作者:李岘

“眉似春山画,面如小月亮;七岁上小学,聪明人夸奖。”

这是父亲对女儿呵护有加的描写。

“十六出中学,辍学下农场;雪地又冰天,两地倍神伤。”

这是“文革”时期父女分别的凄凉景象。

“强记百余题,灯下练文章;提笔上考场,有名在榜上。”

这是“高考恢复”以后父亲对女儿的关注。

“吾女性宽厚,待人有善心;呕心勤写作,荧屏出剧本。”

这是父亲对女儿做人的肯定。

“携子出国门,挥泪别故人;寄来硕士照,长篇出版成。”

这是父亲对女儿远渡重洋的悲喜之情。

“吾今年已迈,慰藉挂人怀;天寒倚窗望,可怜父母情。”

这是父亲临终前对女儿的最后一份思念。

如果我说,这位对女儿疼爱有加的父亲就是我的父亲,也许不会有人为此而惊讶--父亲爱女儿是天经地义的人伦常情,不足为怪。

如果我说,从我记事起,父亲只搂抱过我一次、只肯定过我一次、在临终前也没有说过“爱”我的话,也许不会有人相信--诗句的字里行间无处不渗透着一位做父亲对女儿的慈爱。

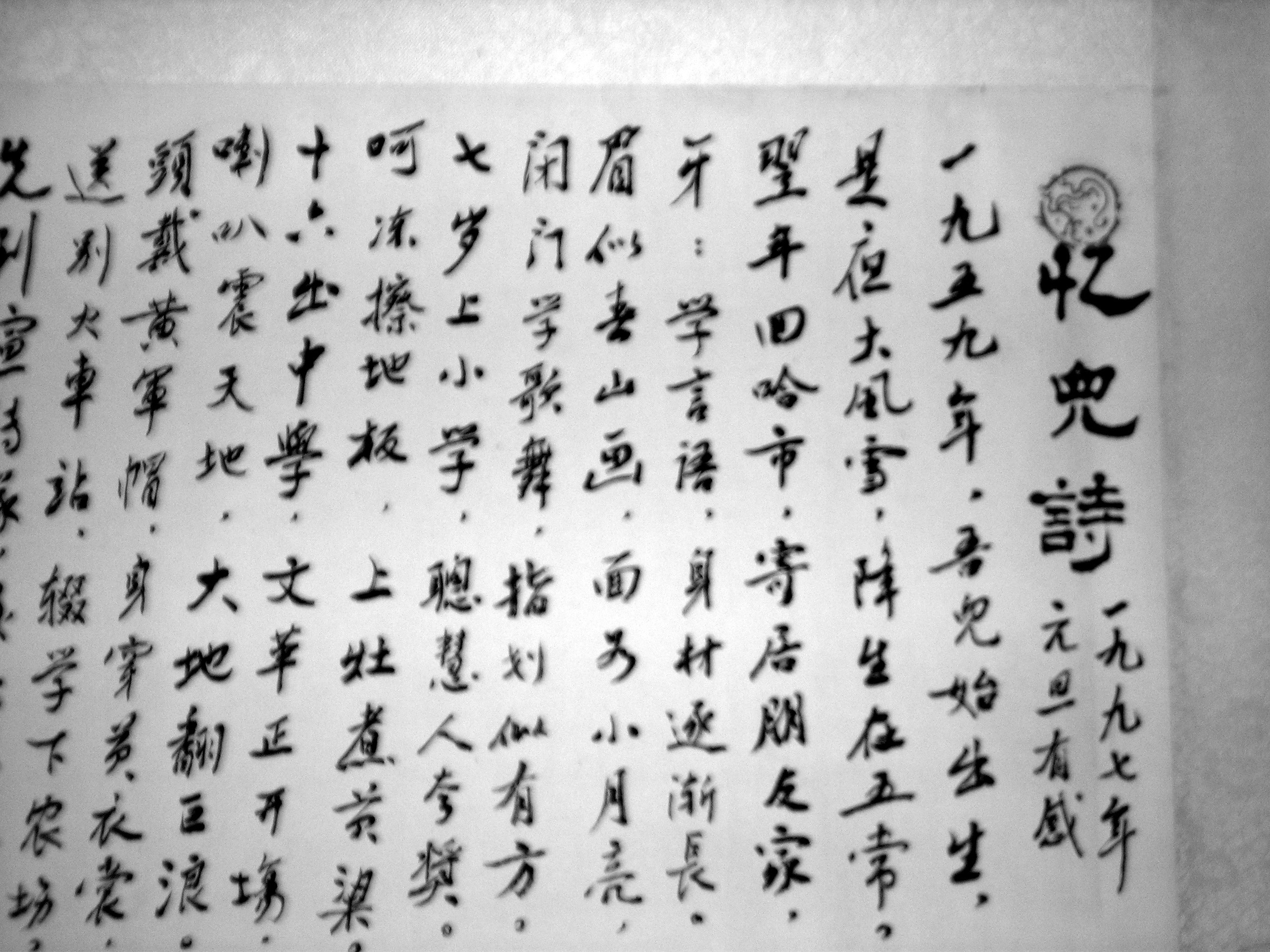

如果我说,以上的诗句仅仅是父亲临终前写给我七十四句组成的《忆儿诗》里的摘抄,并且这首《忆儿诗》还是在父亲过世之后才被发现的话--其间的悲壮是否可以让人在惊讶之余多一点反思?

《忆儿诗》是父亲於一九九七年元旦挥笔而成。同年八月,他与世长辞。

由于父亲临终前後的日子恰巧我在中国,所以料理了父亲的后事之後,我在心里侥幸自己在远离家乡万里之遥的情况下,尽守了一个做女儿的孝道。当时我并不知道父亲爱我至深。

回到美国不久,一直与父母住在一起的妹妹打来越洋电话:姐,我在整理爸爸的遗物时,发现了一首他写给你的诗。我已经把它裱好寄给你了。你要做好哭的准备呦。

果真,我收到了一副用绢子裱糊起来的字画。三尺长的宣纸上井然有序地排列着七十四句五言律诗。诗中从我出生的那一夜写起,父亲以感性而朴实的语言记录了我从童年到中年每一个重大的生活改变;他以不经意的细节,在诗中肯定了我在他生命中不可或缺的位置。

这是我的父亲吗?在我的印象中,父亲总是以一言九鼎的尊严不询儿女私情;在我的记忆里,父亲从不轻易地肯定做儿女的优点和成就;在我的思想里,父亲的传统意识淹没了父女亲情;在我的潜意识中,父亲的字典里不会有爱的温柔。

然而,当我泪眼模糊地读完挥洒在那张宣纸上的三百八十个熟悉的笔迹,我不能不心疼地承认,这的确是病入膏肓、刚刚做完白内障手术的父亲,倚在病榻前、蘸着自己的心血、拼尽最后一丝体力为女儿“树碑立传”。

父亲呀,既然你是如此地用生命爱护着女儿,你为什么不在临终前告诉我?即使你会因为体力不支,不能亲自诗读给我,起码也让女儿有勇气与您面对面地倾诉感情吧?

面对父亲的《忆儿诗》,我曾哭到昏天黑地。太多的遗憾带着太多的不甘,我情愿让父亲的形象永远是一位“严父”而不曾被这首诗而改变。但是,一份无以言报的父爱 ,如今只能让我在思念中顶礼冥拜了。

七年后的今天,重提此事,我已经超越了自我感情的空间。现在的我,在痛定思痛的过程中,似乎能以理性的思辨来分析这件看似偶然却带有必然的往事了。

如果说,西方人以坦诚为美学观点的话,那么,东方人的美学观点就是含蓄;如果说,西方人的坦诚表现在把爱挂在嘴上的话,那么,东方人的含蓄就是把爱藏在心里。

我曾经对东方人的美学观念坚定不移,并把含蓄看成是人类表达感情的最高层次。然而,随着自己人生阅历的丰富和所受西方文化教育的影响,我的审美观与处世哲学也开始发生了质的变化:我们为什么不能象西方人那样直抒心意?我们为什么不能把爱说出来?如果父亲在我童年的时候就告诉我“他爱我”,我会对“爱”字讳莫如深吗?如果父亲的鼓励不是总以“鞭策”的方式来表达,我会至始至终都以为自己是一个令父亲失望的女儿吗?换言之,如果父亲不是把他的爱用文字记录下来,我怎么能够得知他对女儿的童年记忆犹新?如果父亲不是用语言肯定了我的人格和人生的几次转折,我怎么能够知道他对我的首肯?

我承认,人与人之间表达爱心的方式有许多种,肢体语言、行为语言都可以传递某种爱的信息。然而,朝夕相处的夫妻尚且觉得肢体语言仍然需要直抒心意的“我爱你”的语言符号来注释,可见朋友之间、父女之间的感情交流由于受到时空的限制,就更加需要用语言的直接性来表现--那就是用文字符号和声音符号来强化某种情感。

触发我把一种感受总结成一种观念的诱因,是因为有一天我发现自己与父亲只能在天地之间的“对话”,差一点又在我与儿子之间重演。

我一直以来都以为自己是在用生命守护着儿子,并且坚信儿子也明白他在我心目中的位置。然而,有一天我发现,我的自信差一点使儿子离我而去。

一年半以前,上高中的儿子正处于青少年情绪不稳定阶段,加上他的朋友中有一个男孩儿因为与父母关系恶化而自杀的事件发生,他突然对我产生了“逆反心理”。我说“虎毒不食子”,他说同学的死就是父母造成的;我说他不应该总是沉浸在死亡的阴影里,他说我缺少同情心;我说他不应该因此荒废学业,他用仇视的目光加以反驳。

这种情况整整持续了两个月。终于有一天,他和我都失去了彼此的耐性。

那一天是自杀男孩儿的生日,他的父母邀请了男孩儿生前所有的朋友到家里参加一个没有“寿星”的生日Party以示怀念。由于类似的活动层出不穷,而每一次活动的前后都会让儿子情绪波动,所以我在他出门之前,忍不住地大声吼道:这事儿还有完没完?

儿子用红肿的眼睛怒视了我片刻摔门而去。我气,我伤心。但是我怎么也没想到就在那一刻,儿子已经产生了离家出走的想法。傍晚,儿子打来电话:今晚我想和你谈谈。

儿子的口气是平和而严肃的,所以我很难象以往那样用家长的口吻去质问他何以整日不归。夜深了,晚归的儿子告诉我,在他摔门而去的那一刻,他就打算象那位死去的朋友那样寄宿到别的同学家,不再回来。然而,当他目睹了那位死去的朋友的父母带着深切的悲伤和爱意为儿子举办纪念活动的时候,他和他的朋友们开始化解了与这对夫妻的敌意。晚上,当这位父亲在烛光下非常感性地叙述了他和儿子之间的感情,并且后悔没有及时地向儿子说明自己“爱子心切”的心情时,我的儿子向他坦白了与我之间的隔阂。这位父亲很真诚地对我的儿子说:不要让悲剧重演,要相信父母的爱心。回家去,向母亲说明自己的感受。

面对儿子的坦诚和直奔主题的谈话,我没有再用闪烁其辞的方式说明“爱之深,痛之切”的中国古训。我从他出生的那一刻起讲述了一系列有关他成长的故事,并以直截了当的方式告诉了他什么是母爱的伟大。

我不相信我和儿子关系的改善仅仅是因为那一次的谈话,但是那次谈话的方式,让我领略到直抒心意的愉悦与轻松。

在写这篇文章之前,我问儿子是否可以将这段往事公诸於世?

--如果你要写,就大胆地告诉有些家长,特别是亚裔新移民家长:不要以为他们的孩子天生就懂得父母是爱他们的,不要以为批评的方式可以使子女不断进步。我们生活在美国,我们看到别的家长用拥抱和鼓励的言词来肯定孩子长处的时候,我们也希望得到同样的感受,否则就会对父母的爱产生怀疑,甚至觉得父母的期望值太高,我们永远都无法让父母满意。

--你现在还怀疑妈妈对你的爱吗?

--如果我还怀疑,我就不会和你说心里话了。

于是我对儿子讲述了他的外祖父写给他妈妈的《忆儿诗》,告诉他东方人的文化有别于西方文化,那就是爱得深沉,爱得含蓄。

儿子说,如果不把爱表达出来,爱得再深沉、再含蓄,又有谁能体会得到呢?

我想了一下,同意了儿子的观点:是呀,我很庆幸自己的父亲在临终前留给我一首《忆儿诗》,它让我对父爱的抽象理念有了极其深刻的感性认识;我也很庆幸现在的自己可以从容地对儿子说I love you,并能够把这种感性的原始形态归纳到一种理性认识。

现在,我想说的最后一句话就是:在快捷的现代社会中,不论是夫妻、情人、好友、父母儿女,在爱与被爱的感情世界里,最直接、最有效的表述方式,就是“把爱说出来”。这对我们古老的东方文化,不能不看成是一种挑战!

注:2004年《华人》杂志《李岘视点》首发