作者:李岘

“一缕香魂何早逝,万点悲雨总来迟”。这是摆放在纯如灵堂花圈上的诗句。是呀,如此优秀的人怎么就这样撒手人寰了呢?

当一个人的生命完结的时候,如果认识的人都能为他或她掬一把真诚的眼泪,那将是他们生命中最圆满的结局。那么,当一个人逝世以后,不论认识与不认识她的人都能为她痛哭流涕、追思默哀,那将又是一种怎样的人格魅力呢?

张纯如,她做到了。她在生前用她的人格写就了一部部的民族史诗;在其身后,她又用自己年轻的生命,唤起了世人的深思与良知。

从11月10日我听到张纯如逝世的消息,我的心就一直痛着,并且是一生极少体会到的那种揪心之痛。我如许多人一样,第一个反应是“不可能”──象张纯如这样坚强的女性,她不可能以自杀的方式结束自己宝贵的生命。然而,研读媒体的报导,回忆往昔与纯如交往过的每一个细节,以一位女性作家的特殊身份去体查纯如的内心世界,我只能在痛心疾首的事实面前对如我一般震撼的朋友们说:张纯如是因其《南京大屠杀》而奠定了世界级作家的地位而闻名遐迩,但是,人们也因此而忽略了她还是一个女性。一个上有父母,下有幼儿,为人妻子的女人。人们只看到她在演讲台上面对日寇残杀中国人的图片慷慨激昂,却极少想到一位从和平年代成长起来的女性,要鼓起多么大的勇气,才能在两年的时间里,天天在那些血腥的照片中间寻找着“天理”。

在许多天里,我一遍又一遍地重播着自己在2002年采访她时的录像。美丽的容颜、敏捷的思维和铿锵有力的话语,使我无法阻隔住我与她曾如两个普通女性有过的那场谈话。

那天她是来参加全球抗日战争史实维护联合会在圣地牙哥举办的年会。我是应邀为这次大会作现场拍摄。会上,她以铿锵有力的发言,揭露了日本侵华的史实,并且介绍了她的著作《南京大屠杀》。我很早以前听说过这本书,但是自觉对那段历史有所了解,加上不愿意去面对那段血淋淋的历史,所以从没有产生过去读这本英文书的欲望,更没有想到这本书对西方社会所产生的深远影响和社会意义。然而,我被台上讲演的张纯如吸引着,感化着,有一种“此书必读”的强烈愿望。偏巧,会议室外面摆放着数十种有关抗日战争时期的文学书籍,张纯如的《南京大屠杀》是其中的“抢手”作品。我买了一本,并请她签名留念。

当她知道我也从事文学创作,我们的话题就超越了作者与读者的关系。交谈中,我突然产生了采访她的念头。于是我告诉她,我正在为一部十二集的电视纪录片《飘在美国》做后期,如果推动得好,我会做《飘在美国》续集,采访不同阶层的美籍华人,特别是象她这样生长在美国的ABC,展现他们对历史、对文化的认同与认知。出乎我的意料,纯如不仅没有推托,而且同意我利用大会间休的时间,在宾馆大厅里对她进行采访。

当我把摄像机架起来的时候,她突然提议要到卫生间去补补妆。

女人的话题一下子就缩短了我们之间的距离。双方的拘谨便在梳洗打扮之间淡化。当她把别在头顶上方的发卡拿下来的时候,问我是否把头发披散在肩会更好看一些。我也毫不怀疑地告诉她,把发卡去掉,她看上去更具女性魅力。她果真听从了我的建议,把头发披散下来,并且重新涂抹了口红。

只要见过张纯如的人,就没有人会说她不漂亮。高高的个儿,身材凹凸有致;瓜子脸儿,大大的眼睛格外有神。特别是她那一口纯正的英语配上她那清脆的声音,真的让人觉得造物主把所有的魅力与聪慧都给予了一个人。

我至今还记得自己在那一刻的感叹:人啊,总是有她的多面性。当她发言的时候,她是一位文史学家、人权斗士,为着一段久远的历史在高声呐喊,为着那些屈死的冤魂在讨公道。可是在生活中,她无异于一般的女性,她也注重自己的魅力和仪表。

经历了这么一段小小的插曲,访谈中,我们彼此都比较放松,有问必答。也就是在那时,她向我透露了她正在着手写一部反映华人移民史的长篇巨著。

接受我的采访之后,她直奔机场。她告诉我,她清晨乘飞机从San Jose赶来就是为了大会的发言和签书,下午一定要赶回去。那时我只知道她很敬业,并不知道她已经是一个孩子的母亲,并且儿子只有三个月。

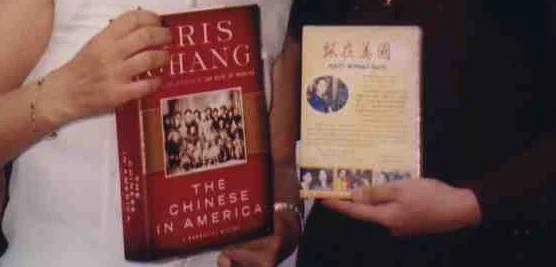

再见面时,她已经完成了《美国的华人:一部口述史》一书,我也完成了十二集电视纪录片《飘在美国》的后期制作。

那是今年的4月25日,圣地牙哥史维会请她讲座并为她的新书签名。那一天,我们互相交换了作品,并且拍了许多合照。我还向她许愿说,总有一天我会把拍下的资料用上,并且节目出来后,会首先赠送给她。

分手不到七个月,半年前的音容笑貌还清晰可辨,她就与我们天上人间永远分别了。真的吗?如此优秀,如此年轻,如此熟悉的人就这样不辞而别了吗?

不甘,不忍,不能啊!

纯如,在你生前的时候我没有这样称呼过你,因为我们只能用英语交流,我只能叫你Iris;然而,在你身后,我与说中文的朋友一遍又一遍地提起你,至今,“纯如”二字已经如此真切地印刻在我的心里。知道吗?每一声呼唤都会带出我的眼泪,每一次想起都会使我辗转难眠。尽管有太多的人不相信你会用这种方式告别人生,但是我能理解。我知道你毕竟是个女人,在生理上与其他女人别无二致,是历史给你载入了太多的重负,并且超过了极限。

可以说,在我参加葬礼之前,我责怪所有的人,包括我自己。我怪她的家人,为什么明明知道她患了忧郁症不及时开导她、帮助她?我怪那些经常邀请她讲演的社团,为什么常常把这种需要几亿人来承担的历史使命全部寄托在她的身上?我怪那些只闻其名未读其书的人,为什么总是在无法挽救之后才懂得捶胸顿足?我怪我自己,为什么没有在纯如生前实现自己的承诺,让她看到自己在讲台上是多么的富有号召力,在讲台下是多么的富有女人的魅力。也许,也许我们都做到了,纯如也就不会这样离去。

带着这样的痛楚,我决定送她最后一程。为了自己,也为了代表圣地牙哥所有怀念她的人。我在本月18日飞往纯如生前所住的城市San Jose。

接待我的团体正是当地的史维会,接待我住宿的家庭偏巧又是张纯如在十年前还住在伊利诺州时,到此地参加史维会举办的南京大屠杀展览时所住的人家。这家女主人曾是史维会的首任会长吕健琳女士,她的丈夫藏大化是一位企业家。夫妻二人对史维会的工作出钱出力,所以当年张纯如住在她家的时候,他们并没有对一位只有二十多岁、连中文都说不好的女孩儿,要去写一部有关南京大屠杀的题材,抱有太大希望。他们只是觉得很欣慰,有这样一位生长在美国的华裔后代,会对这段历史发生兴趣。然而,两年后张纯如不仅完成了这本书,并且一举成名,成为美国在1998年连续四个星期销售书量最大的作家。

十年啊,仅仅十年的光阴。当年她是为了写书住进吕会长的家,今天我却是为了悼念她而来。纯如,这将是我们第三次的不期而遇。

天地间总是有那么多的不可思议:我是因抗日史实联合会认识了纯如,纯如的葬礼又是由该会协助安排。联合会的副会长丁元先生和史维会的副会长张国灏先生给我创造了采访纯如父母及家人的机会。访谈中,我淡化了如许多人心中的困惑,不再责怪纯如的家人没有关心照料好纯如。这是一个知书达理、宽宏大量的人家,他们爱戴纯如超过了所有关心纯如的人。我们不能,也不该让他们觉得雪上加霜。

望着棺木里的纯如,我泪流满面:昨天我还在一遍又一遍地从录影带上看着你那充满激情的音容笑貌,今天的我就要面对永远沉睡下去的你。我多么想把你的一头长发收进镜头,把你的一脸平静记录下来。可是,我不忍啊。我只能让这台记录过你生前的摄像机远远地看你一眼,就一眼──我们宁愿记住你生前的美丽与生动。

安息吧。这是我面对纯如的最后一句话。只有我自己知道这句话的分量。

如果我曾把纯如的死强加在每一个有良知的人身上,那么,当天的情景不仅感化了我,而且让我看到了人性的美丽。

灵堂外,过往行人自觉地在纯如的巨幅照片前点燃蜡烛。一位中年妇女泪流满面地对我说,她是代表她那八十多岁祖母来的。老祖母没有读过纯如的书,但是她经历过二次世界大战,目睹过日本人的暴行。当她得知一位为南京大屠杀写书的人不幸辞世,非让打工的孙女请假到灵堂点燃一柱蜡烛。还有一位从台湾来的中年男人,在高新技术公司工作,他告诉我过去只听说过张纯如的名字,没有读过她的书,原因是觉得自己靠自然科学吃饭,无需过问社会科学;特别象南京大屠杀这样不堪回首的历史,还是不接触为好。然而,纯如的死,让他和他那些有同样思想的同事大为震撼。他们从网络上看到来自世界各地的留言,他们在人们对纯如的死从“自杀还是他杀”的困惑,到“弱者还是强者”的讨论,再到绝大多数人对张纯如的崇拜及敬仰之情,他和他的同事们深感愧疚:一个生长在美国、说不好汉语的女子都能勇敢地担当起一段历史的使命,他们这些五尺男儿竟然袖手旁观。他们很后悔,很自责,并希望从今天起能为那段史实做点儿什么,出钱出力都在所不辞。

多么真诚的自白,多么可贵的坦诚。如果纯如的死能唤起成千上万人的良知,那么,她的在天之灵应该安息了。

我在签名册上写道:历史不会忘记,友情永驻心间。

在第二天的葬礼上,我更加明白了什么叫做人格的力量。在六、七百人的葬礼上,真正认识张纯如的人并不多。大多数人仅仅是听过她的讲演,或者是读过她的书。然而,庄严肃穆的人群中,唏嘘声一片。在棺木降落的那一刻,我丢下摄像机,冲出人群,对着旷野放声大哭:纯如,永别了。

“纯如的死使我们思考了很多。我们是不是让她承受了太多的历史重负?我们是不是没有从一个女性的角度去关照她的感受?我希望纯如的死能唤起更多的人来参与纯如未尽的事业。”这是抗日史实联合会会长李兢芬女士和圣地亚哥史维会会长罗黔辉博士的感言,同时也是许多史维会成员的心声。

其实,他们何尝不是肩负着太重的历史负荷?他们都是没有任何报酬的义工,他们也需要更多的人来分担一段史实的重量。

告别了San Jose, 告别了纯如,告别了认识与不认识的朋友,我比去时的心情坦然了许多:心痛的不是我一个人,痛定思痛的人也不是我一个。如果说我们心中还会隐隐作痛的话,那是因为我们还有良知,民族还有希望。

历史不是哪一个人撰写出来的;撰写史实的人不该独自去承受历史的重负。

作者与张纯如2004年4月25日合影

注:美国《华人》杂志《李岘视点》2004年12月首发。美国柯达出版社文集《永远的张存茹》收录。