作者:李岘

先生周游列国,一去便是半年;亚洲、欧洲、非洲、美洲,长停短住十七个国家。朋友们都说先生LUCKY,可以利用学术经费游览世界。可是我这个做妻子的却别有高论:美国自称是“国际警察”,故朋友多,敌人也多;虽然先生只是美国的一介百姓,但是护照上的强权印记不仅会使他接受拥抱,还有可能使他遭遇子弹。

先生显然是没有理会我的高论,行程依旧,我也只好退而求其次,利用高科技的发达,每天用E-MAIL在美国跟踪先生周游世界的足迹。随着先生的脚步日以接近埃及的行程,我的不安便显得越加强烈:自从埃及发生仇恨美国的异教组织枪杀美国游客的事件以后,许多美国人谈到埃及便如“谈虎色变”。虽然先生的长相不会“招摇过市”,可是那本印着雄鹰的护照未偿不会引来“杀身之祸”。于是,我的E-MAIL除了问候,又增添了严肃的话题:可否考虑取消埃及之行?是否可以缩短行期?结果是先生的“执迷不悟”迫使我做出了“有福同享,有难同当”的决定--既然不能打消先生去埃及的念头,那就陪同先生同舟共济吧!

一、荷枪实弹下的开罗

开罗,在我的想象中应该是一个充满神奇的城市:妇女们轻纱拂面,男人们长袍垂地;随处可见奇宝古物,到处都有异域风采。然而,身临其境才发现我所见到的开罗与其它国家的首都别无二致:宽敞的大街、高耸的楼群、奔驰的车流和不息的人群。如果说有什么特点的话,那就是点缀市区的不是头拂面纱的埃及女郎,而是荷枪实弹的埃及军警。

绝不夸张,开罗的街头巷尾,三步一岗,五步一哨的情景随处可见。如果漫步街头,仔细观察,还会发现那些岗楼、炮台不是历史遗址,也不是摆设,而是二十四小时有严阵以待的军人把守,大有“山雨欲来风满楼”的架式。

带着“虎口拔牙”的胆怯刚刚走下飞机的我,看着一路荷枪实弹的军人,心惊肉跳之余,不免暗中庆幸先生将要拜访的大学安排我们寄住在一位美国教授的家里而不是宾馆--实在不失为是一个好主意。

美国教授的家座落在外国人、特别是美国人聚居的地方,叫MADY。可以说这里是开罗花草最多、树木最绿、环境最美的地方,也是军人把守最严的地区。在这里,不仅街头岗哨林立,连看守大门的军人也象走马镫似地更换不停。于是,我见到主人的面没有寒暄几句便直奔主题:埃及这么乱,你们为什么要选择在这里长期居住?

“你们为什么要不远万里到这里旅行呢?”男主人幽默地一笑。

“我们只是暂住几天,而你们是选择在这里生存。您不觉得美国人在埃及生活是很危险的事情吗?”我仍穷追不舍。

“其实,埃及并没有传说的那么可怕。真正仇视美国人的恐怖分子并不是埃及人,而是恐怖分子利用埃及旅游业的发达以达到制造恐怖事件的目的。至于荷枪实弹的军人,他们是在防范外国的恐怖分子,而不是我们。”男主人以教授的口吻,有理有据地回答了我的疑惑。

既然荷枪实弹的军人是在保护游客,而外国恐怖分子只是在埃及寻找机会制造恐怖事件,那么,我们总不会就那么倒霉地碰上吧?何况,这位美国教授一家人都是纯种白人,他们在埃及住了十年都没有出事,难道……。我开始试着消除心头那份难以释怀的紧张心态,开始从“保护区”朝市中心扩张。

走出“地铁”,市中心的地面上到处都是流动的人流和车流,不动的只有身着黑白制服的军警。据女主人介绍,埃及军人在冬季穿黑色制服,夏季穿白色制服。那天正置季节交换,穿黑色制服的军人一定是还没有来得及更换制服吧?很快,我发现黑白相间的军人在主要的建筑围墙外面又筑起了一道人墙,给人一种森严壁垒的感觉。

也许是因为军人无所不在的原因,或许是被好奇心所驱使,总之,我一个“不小心”便跨进了“人墙”,结果,很快被一名穿白色制服的军人档住。我心里一慌,嘴里溜出了一句“I AM SORRY”。

“Welcome to Egypt.”黑瘦的军人露出一排白牙,礼貌而温和地说到。

一句欢迎、一个微笑,化解了我心头的恐惧,大有“友朋自海角天涯来”的感觉。从那天起,每当我迷路、不知身陷何处的时候,我首先想到的是去问那些无所不在的军人,因为他们对待外国游人,特别是对长相不是中东人的外籍人格外亲切,有问必答。当然,这要碰到会说英语的军人。

我以为自己已经走出了“误区”,开始从被动的“临危不惧”转为主动的“旅行愉快”,谁知很快又被荷枪实弹的军人吓了一跳。

那天,西装革履的先生和身着晚礼服的我准备到开罗著名的歌剧院去听歌剧。结果,那天晚上的歌剧被某国元首包场。失望之余,我们便朝座落在泥罗河边上的“席尔顿”宾馆走去--衣冠楚楚的我们总要找到一点娱乐活动才不失为梳洗打扮所浪费的时间。

在美国,随处可见“席尔顿”,从来没有觉得它与众不同。可是,在异域见到它,竞多出几分亲切。带着浪漫和轻松,我和先生悠闲地朝大门走去。

又是荷枪实弹的军人?就在我们接近大门之际,我发现一挺重机关枪架在一个原木和铁丝网交叉着的防御工事上,枪口正对着大门。

从和平年代里长大的我哪里经得住这阵式?我想撒腿就跑!

往哪儿跑?在黑压压的军人眼皮低下拔腿就跑,不论是往外跑还是往里跑,都会被认为是“作贼心虚”。还是先生沉得住气,迈着不急不慢的方步,视若无睹地牵着我的手跨进门里。

我以为先生是真的不在乎,谁知他比我还紧张--进了大门已无玩的兴致,并且在我伸头从高处的阳台上朝大门处探头探脑的时候一把把我拽进屋里。

“子弹是不长眼睛的,我们还是离开这个是非之地吧!”先生显然是极其扫兴。

其实,即使滞留,也没有任何的娱乐活动--咖啡厅、游泳池、运动室、歌舞厅都是空的,宾馆内几乎冷清得看不到太多的人。于是,我们又重演了悠闲而浪漫的一幕,说笑着从全副武装军人的眼皮底下渡步而去……

我们又躲进了“保护区”,我又开始怀疑起埃及的安全系数。不过,那天也确实什么都没发生。没有爆炸,没有火拼,男主人说那天是阿拉法特下榻“席尔顿”。

经过神经的数次“紧张-松弛”,我深深地感受到这个古老的国家正在经受怎样的磨难:恐怖分子的威胁使埃及的旅游业江河日下;以暴镇暴的防范措施也使游客却然止步。

不过,尽管如此,回到美国後,我还是对勇于冒险的朋友说:埃及,绝对值得一去!

二、叹为观止的“死亡城”

从开罗机场驱车进入市区的路上,任何一位喜欢留意当地风土民情的游人都会发现,在很长的路段两边有成片的房屋蒙着厚厚的尘埃,有些院落在门前屋后种植了花草树木,有些似乎刚刚油刷了门窗……不过,这里没有声息、没有人烟,说不出的沉寂似乎使整个世界在我看到它的那一刻静止了;墙靠墙、院挨院的安静似乎在用一种默契保留着一个不为人知的神秘故事。

为了满足我的好奇心,我在开罗吃第一顿晚餐的饭桌上,单刀直入地向女主人提出了环绕在我脑海多时的疑问。

“那是墓地。”以半个埃及人自居的美国朋友毫不含糊地答道。

怎么会是墓地?我明明看到那些房屋有门窗、有院墙,大小比例也与真正的住屋无异……。于是,我又重复了那占地至少几百里地的神秘地段。结果一样,女主人斩钉截铁地说:如果那里有故事的话,也是死人的故事。

女主人告诉我那里叫“死亡城”,是埃及人以家族的形式存放先人的地方。“死亡城”里,有钱的人会把墓地修建得豪华壮观,犹如穆斯林的教堂;钱少的人就把墓地修建成平民百姓家的院落。如果家族的后代富有,院落的房前屋后便会多几株绿树,门窗常新;如果家族的后代落魄,院落的残垣断壁便会如公告一般,昭示天下。

“死亡城”?为什么叫“城”,而不是“村”?我带着满心的好奇和先生乘坐出租车专门到“死亡城”兜了一圈。穿街走巷,发现大街小巷的格局还真的有如城市规划,连分隔行车和行人的“道牙子”都有。不过,在这种寂静的“市区”里开车,白天还行,如果在晚上,我恐怕要心惊肉跳了。

回到住处,女主人问我身临其境的感觉,我直言不讳地说,从整体看,残垣断壁的院落并不多,可见那些先人的子孙都活得不错。女主人不愧是“半个埃及人”,她一针见血地指出:埃及文化相信人可以起死回生,所以,大多数的埃及人对死後的境遇比生前的境况更加在意。因袭信仰,“死亡城”在一代又一代人的精心守护下,两千年的历史便这样延续下来。她还笑言说我应该在天黑后再访“死亡城”,也许我会在黑暗中发现点点光亮,在宁静中听到来自人间的声音。尔后,她解释说这不是故弄玄虚,只是“死亡城”里的光亮不是来自于“灵火”,而是一些人因为开罗的住房紧张而寄住在家族的“院落”里。这样,一来可以解决住房问题,二来可以维护家族的墓地。于是“死亡城”里便多出了星星点点的灯光,偶尔还会看到电视天线。

天方夜谭吗?不。随着在埃及停留的日子拉长,我感受到了埃及人以自己独特的宗教信仰方式完成着他们灵魂中的昨天、今天、和明天。不论是几千年前的法老搭建“金字塔”,还是帝王修建陵墓;不论是富人墓地象庙宇,还是穷人也要有墓地,总之,几千年的文化熏陶构造了大多数埃及人奇特的文化心态--他们坚定而执着地相信人的生死轮回,并且把今天对生的努力寄望于死后的再生。

也许这就是“死亡城”有着令人叹为观止的景观主要原因。

三、解开“金字塔”之迷

此行埃及,原以为是与先生“有难同当”,自觉如“巾帼英雄”。谁知到了埃及,内心深处的游兴比喜欢旅游的先生还大,下了飞机不过一天就开始吵着要去看“金字塔”。结果,我的任性使我们选择了最恶劣的天气去解开埋藏在我心头多年的“金字塔”之迷。

不论是在中国,还是在美国,我一直被一个问题困扰着:“金字塔”到底是人类建造的呢?还是外星人的伟绩?记得一次开车的途中,听到坐车的儿子在和他的小朋友从“人类是从猿到人?还是上帝造人?”的争论中把话题转向了“金字塔”。主张“人类是从猿人发展到人”的论点的儿子说“金字塔”是人类的壮举;而主张“上帝创造了人”的小朋友说“金字塔”是外星人的伟绩。俩人的争论都没有论据,我这个听众却从此在心底留下了一个不解之迷。从那时起,我便注意报刊杂志对“金字塔”的说辞,结果发现即使是专家也对此有所争议,各抒己见,不同与儿子的是专家们多了一些论据,仅此而已。

我就是带着这种“一睹为快”的心情上路了。

其实,“金字塔”离开罗并市区并不太远。可以说离开了繁华的都市也就到了“金字塔”的边缘。然而,选择一个恶劣的天气去看“金字塔”实在不是一个明智之举。那天,高至一百多度的天气骤然间降温,撒哈拉大沙漠的狂风席卷着整个开罗市区,我们座在汽车里的感觉犹如随时会随汽车翻倒一般。车行一半的时候,先生想改变计划打道回府。可是,车是租来的,开车的司机好不容易抓到我们这样的“大头”,岂肯善罢甘休?加之我想早一点见到“金字塔”的心情迫切,岂能半途而废?

在我和先生争执去留之际,司机已经加大了“马力”。当先生看到了自己已经身居“金字塔”下,便少数服从多数地“既来之,则安之”了。

我们的车在肆虐的风沙里象一只倔犟的黑色甲虫,亦步亦趋地沿着环绕着“金字塔”修建的羊肠小道前行。当汽车行至最大的“金字塔”下,我决定下车拍几张照片。

在打开车门的那一瞬间,我才真正地领略到什么是沙漠风暴:风,象鼓风机一样吹动着我的头发、撕扯着我的衣裳、摇动着照相机的镜头。沙,象暴雨般地铺天盖地而来,钻进我的眼睛里、耳朵里和嘴巴里。原本以为能站在举世闻名的撒哈拉大沙漠的风沙之间,以“金字塔”为背景、用摄像机拍摄下这终身难忘的时刻……谁知,拍完才知道自己激动不已的声音已随风而去。

看着包裹在“金字塔”周围的广袤沙漠,我也开始认可“金字塔”是外星人修建的说法--如果不是奇迹,人类怎么能够把如此之多和如此之大的石头从沙漠之外运来?并且每一块的规格都一样?于是,我把自己的观点暴露给了开车的司机。

“不,这不对!”说着埃及英语的司机反驳道,“金字塔”是我们埃及人建造的!”

一直沉默不语的司机充满感情地带着我们一边在沙漠里前行,一边解释说:一座“金字塔”,古埃及人要用三十年建成。十年运石头,十年凿成形,十年建塔。

只用三十年?在没有任何机械设备辅助的原始状态下,埃及人怎么可能仅用人力把一块块石头从沙漠外运到这块土地上呢?我把支持“金字塔”是外星人建造论点的人提出的论据向这位司机“鹦鹉学舌”了一遍。

这有什么难以理解的?这片沙漠过去是一片海域,海洋下面是巨石。有一天海洋变成了沙漠,巨石便被沙漠埋在地下。聪明的古埃及人便选择能挖出巨石的地方建“金字塔”。虽说许多石头还需从其他地方运来,但是绝不是在沙漠以外的地方。至于搭建“金字塔”的石头何以是成规有矩,如果你见到古埃及人雕刻的石棺后,就不会对此大惊小怪了。

司机说得有理有据,我不但开始坚信不移,而且觉得此一道理并不难懂,为何许多人偏要把“金字塔”称之为谜,并在报刊杂志上登得悬而又悬,迷惑人心?这可真应验了一句话,叫做“百闻不如一见”!

见过“金字塔”,自然要见一见斯芬克的“人面狮身像”。虽然这是我第一次到埃及,但是“人面狮身像”靠近金字塔的这一基本常识我还是知道的。所以,当先生和司机在浓沙暴雾之中提出打道回府的时候,我坚决反对。也许是我对埃及文化的浓厚兴趣打动了司机,他开始在清晰度极低的大沙漠里搜寻着几乎世人皆知的“人面狮身像”。

一圈。两圈。这位长年带游客来参观的司机居然在金字塔的前前后后转了两圈也找不到他从小看到大的“斯芬克”!

“回去吧!在这样的天气里开车很危险”先生又一次地建议道。

“那多扫兴。”我心有不甘地坚持着。可是,我也知道在一米之外便看不到任何景物的天气里,裹在黄沙里开车实在不是一个好主意。

就在这时,司机惊喜地叫了起来。我们的眼睛也豁然一亮:斯芬克--人面狮身像!

其实,我们只能在变的稀薄的黄沙缝隙间隐约看到早已印刻在我们脑海里的人面狮身像。为了一睹它的风采,我们决定把车靠近。

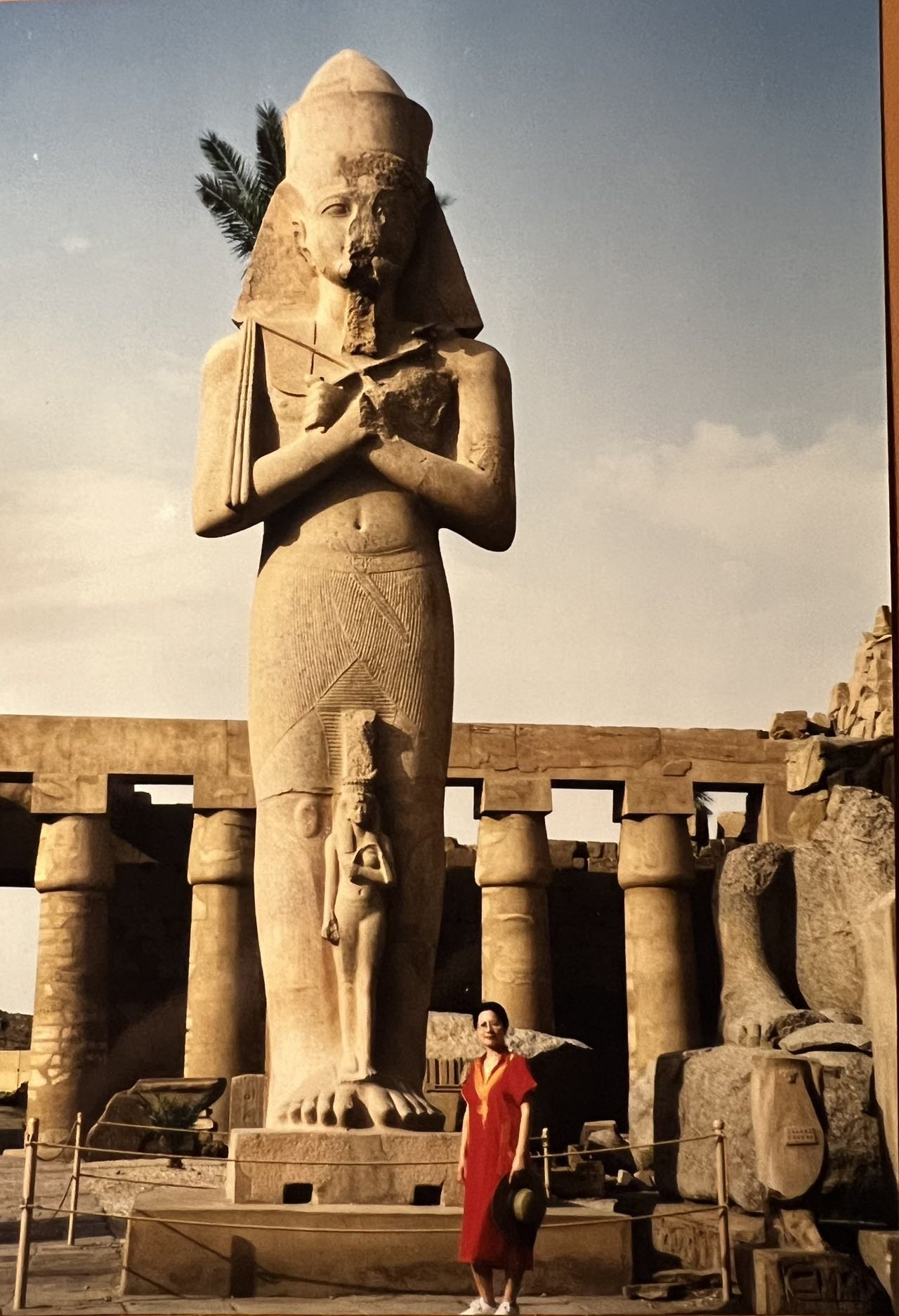

说也奇怪,刚才在远距离还能见到它,可是开车过去之后,赶上一阵风暴,居然近在咫尺却视而不见。我觉得相当的沮丧,因为不仅我不能一饱眼福,连拍一张与金字塔合影留念的照片也成为痴心妄想。我第一次领略到大自然的威慑力,第一次了解到人与自然的微妙关系--你明明知道金字塔就竖立在你面前,人面狮身像就在你身边,但是你就是看不见它们,拍不到它们。我服输了,开始钻进车里。就在这时,司机拽住我,一回头,看到斯芬克的面颊正对着我。我兴奋极了,急忙指挥先生给我抢拍照片。虽然照片洗出来之后仍然模糊不清,但是,那毕竟是和斯芬克,而不是克斯芬的合影留念。

摄于1998年

回来的路上,透过车窗对黄沙间隐约可见的人类奇迹平空添了一段“剪不断,理还乱”的情思:人类是伟大的,它在人类史上确实创造了无法想象的伟迹;然而,大自然也是无情的,这样的狂风沙暴肆虐着金字塔和人面狮身像,这些已经斑驳的躯体到底还能承受得住几个世纪?

“我一定要让儿子亲眼看到这一伟大的景观,并且一定要选择一个好的天气,这样才能看到斯芬克的面部表情是喜还是忧。”我带着一身的黄沙对面脸黄沙的先生说道。

四、宗教的福祉与灾难

原以为此行埃及没遇到枪林弹雨而却意外地论证了“金字塔”是人类之举足以算做不虚此行,谁知,参观了埃及博物馆之后,看到了用整块巨石雕刻成人象的石棺和几千年前留下的木乃伊,我的“游”性大发。天作之美,一出博物馆,看到一张广告--乘豪华邮轮在尼罗河畅游四天三夜,途径古埃及历代帝王修建的庙宇神殿和他们谜一般的墓地。

刚刚在博物馆看完通体用金片裹着的法老木乃伊,它的辉煌和神奇使我对埃及文化产生了更浓厚的兴趣。于是,我建议先生马上落实乘邮轮到埃及南部的事情,因为还有几天我们就要离开埃及。

先生的“游”性不比我低,只是当他了解到这“四天三夜”的代价是一千多美元的时候,他为这笔预算外的开销犹豫起来。我也知道先生周游世界开销不小,何况我的埃及行已数预算之外,现在又要有个预算之外......掌管“财政大权”的先生能不犹豫吗?可是,明明知道埃及有那么多的神奇之地,而我离它近在咫尺,不去,何以堪称完成埃及之行?于是,我告诉先生说,我们几千美元的机票都花了,还差这一千美元吗?如果我们此行不到南部看一看,有一天我们还要再花几千美元的机票钱来埃及,那岂不是“因小失大”?先生觉得言之有理,于是,我们以最快的速度办好了所有的手续,上路了。

乘邮轮并不是在开罗就乘,而是要先坐飞机到埃及南部,然后从埃及的发祥地ASWAN乘邮轮沿尼罗河顺流而下朝另一个游览胜地LUXOR飘去。

我们乘坐的邮轮有五十多个房间,每个房间的设施都如宾馆般地应有尽有。整个船身有五层,其中的游泳池最让我赏心悦目。豪华的餐厅,舞厅,咖啡厅,在无限的浪漫请调中使我想到电影《尼罗河上的惨案》的故事情节。可是,当你坐在邮轮顶层的躺椅上,看着茂盛的棕榈树倒映在清澈而平静的尼罗河面上,遥视着岸边嬉戏玩耍的放牛娃和炊烟袅袅的农家小院,有谁还会想到血腥,戗残和屠杀的字眼呢?于是,我们在赏心悦目的自然景观里渡过了第一天。

第二天,邮轮派的导游带我们上岸游览埃及的古遗址。擎天的巨柱,雕廊画栋的石板,刻印着史实的山墙……虽然大多数的庙宇神殿在天灾人祸的破坏下只剩下残垣断壁,但是倘佯期间的游人仍然会被它的壮观和伟岸的气势所震撼。

如果不是亲眼所见,我不能相信几千年前的埃及人就知道如何使用度量衡;知道女人生孩子要以蹲着的姿势为佳。特别是当导游指着一根有现代建筑五层楼高的巨柱石碑说,那是古埃及人用一块巨石雕刻着自己的文字,然后把它竖立在一块石基上的时候,我震惊了--在一个没有任何机械化的设施的年代里,这不是天方夜谭吗?

摄影1998年

导游告诉我们,古埃及人利用沙子,根据力学原理为石碑找到平衡点。所以,即使连接石碑和石基的缝隙间没有任何粘连物,石碑仍在风吹日晒了几千年之后挺拔不倒。

我被这人间奇迹震撼着,我为古埃及人的神功巧匠震撼着。于是,我的第二天就在兴奋和激动中渡过。

第三天,随着豪华邮轮顺流直下。途中经过的庙宇神殿大同小异,并且最大的特点是石雕和壁画明显被人为地破坏。于是,我第一次打破沉默,象那位说“埃及英语”的导游先生提出显而易见的问题:为什么许多人物壁画给人为地在脸上和四肢上砍得斑斑点点?

我们的导游从一开始就对他的工作缺少热情,加上他说着一口从生下来就说英语的人都听不懂的英语,故很少有人向他提问,只是把他作为一个路标不使自己迷路而已。所以,当一个人虔诚地向他请教的时候,导游便竭尽所能地向我介绍历代庙宇从兴盛到衰败的始末。

尽管我对导游的话一知半解,但是我总算弄明白了一点,埃及人并不是从一开始就信仰穆斯林教,而是在几次宗教大战之后,穆斯林教占据了埃及人宗教信仰的主导地位。因此,走过的庙宇有的是供奉蛇为神明,有些认为鸟是上帝,还有羊和鳄鱼也被认定是保护神。于是,庙宇的图腾便成为信仰之争的焦点。

说话间,我们到了古遗址保留较完整的TEMPLE OF EDUFU,于是我知道初建这座庙宇的埃及人信仰大鸟FACAN-NEEDED OF OSITIS是上帝,因此,墙上便到处刻着人身鸟头像。接着,我发现鸟头的眉眼之间都被刀斧毁容,人体四肢也伤痕累累,难道……

导游被我的“不耻下问”的精神所感动,告诉我一段惨烈的史实:古埃及的某个时期,信仰基督教耶稣的人数大增,于是基督徒们认为把鸟兽奉为神是对上帝的亵渎,就用刀和斧把鸟头毁了;过了一个时期,信仰穆斯林教的人在这座大庙里屠杀了许多基督徒之后,又把墙壁上的浮雕人像的四肢,特别是腿部用刀斧凿毁。理由是人的四肢应该包裹起来,而不应该象古埃及人那样四肢裸露。

经过这样几个回合,墙壁上的人体浮雕就变得面目全非了。当你看到如此壮观的庙宇被人为地破坏之后,震撼之余能不心生隐痛吗?痛定思痛,我开始在这浓缩了的文化精髓中读懂了古埃及从辉煌到衰败的历程。

第四天,在即将结束行程、告别豪华邮轮之际,岸上传来的早祷声突然处动了我的灵感:许多外国人到过埃及之后,给现代埃及人的评语是一个“懒”字,认为支撑他们生存在这个世界上的资源是他们老祖宗创造出来的人间奇迹;而这些古埃及人的子孙除了会兜售真的和假的的奇石异宝外,没有人愿意象老祖宗那样再创造出一个“金字塔”什么的奇迹来……。这种说法会不会太委屈了古埃及的子孙们?因为,在这片土地上,信仰伊斯兰教的人们一天要做四次祷告,早,中,晚,夜。每到祷告时间,不论城市,乡村,喇叭里就会响起无休止的唱诗声。那声音召唤着正在工作和学习的人放下手中的工作,带着满腔的虔诚,面向约定俗成的方向磕头祷告,并且绝不是几分钟就可以完结的。四次!当四次清心寡欲,不思不想之后,埃及人还剩下多少时间去完成必须用整个身心才能完成的事情呢?

告别了邮轮,告别了当年耸立在尼罗河两岸宏伟的庙宇,我觉得自己在短短时间里体验了不同的人生。

五、讨价还价的“艺术”

“HOW MUCH?”〖多少钱?〗讨价的人问。

“DON’TWORRY. WE ARE FRIENDS. NO PROBLEM。”〖别担心,我们是朋友,没有问题〗还价的人答。

类似于讨价还价的方式,我在中国和美国都见到不少,可是埃及人这种讨价还价的方式,我就忍不住要加上“艺术”两个字。

何为艺术?简言之,“含蓄”。含蓄并有美感,使埃及人在赚钱的买卖关系中另辟溪径。如果说,古埃及人是以他们的勤劳和智慧立足于人类文明史的话。那么,他们的子孙是靠着他们祖先的福荫生存在这个世界上。

可以说,埃及的大多数人口做的大多数事情都是在赚游客的钱。上至国家文物,下至民间手工业,似乎全民皆商。然而,在这全民皆商的国度里,要是想要个明码实价还真不容易。你问多少钱,对方说“我们是朋友”,你以为做了朋友就不需过问价钱的时候,对方又会狠宰你一把。所以,如果不把握这种“艺术”的尺度,有时就会给从不含蓄的国度里去的人带来困扰。

记得第一次出门,男主人掐着手指头算着我们一个来回的长度,然后告诉我们应该付给出租司机多少钱,并且千叮咛,万嘱咐地说给钱之后,不要回头,抬腿就走。

“为什么不要回头?”我自然很好奇。

“因为你一旦回头,司机就以为你没有把握是否给了足够的钱,这样他会对你纠缠不清。”

有了忠告,自然受益不小。我们的住处离地铁站约有两里多路,所以每次乘出租车去地铁车站的距离不变,价钱也就做到心中有数:下车付钱,付过钱扭头就走,从来没有回过头,自然也没有遇到过麻烦。然而,有一天我们决定到亚历山大去旅游时,我们便真正领教了埃及人讨价还价的“艺术”--

从开罗到亚历山大要坐火车,从我们的住处到火车站就非出租车莫属了。为了清晨出发确保有出租车可乘,先生在我们从地铁车站钻进一辆出租车时建议我问问这位司机如果要起大早专程送我们要多少钱?

先生之所以让我问价,是因为他认为我是和出租车司机讨价还价的能手。记得当年他去中国,中国的出租车与埃及一样,没有什么计时器,司机可以随心所欲地要价,顾客便唇枪舌剑地还价。于是,为了不让说英语的先生掏空腰包,所以也不让他开口,每次坐出租车都是由我来独当一面。这份能干,自从到美国就无用武之地--我和先生人手一部车,万事不求人,即使偶尔因乘飞机需要出租车送行,我们也是一个电话打到出租车公司,明码要价,到时间准有出租车停在你的家门口,绝对不需要讨价还价。

“How much?”我从一上车就开始问这个拉我们从地铁车站回住处的司机,如果我们第二天还用他的车拉我们从住处到火车站要多少钱。

“No problem. Don’t worry, we are friends”前一分钟还是陌生人的出租车司机咧嘴一笑,表情很真挚地说我们是朋友,没有问题。

如果是头一天到埃及,我会被这种友善所感动。可是,在埃及转了几天,发现几乎所有向外国人兜售东西的人都会说这句话,其结果还是买东西的人够朋友,多掏腰包还不自知。

“Please, just tell us how much it is?”我坚持着。

“Don’t worry, we are friends”司机仍然和蔼可亲。

“We are not your friends. Could you please just let us know how much it cost from here to the train station?”我有些不耐烦了。

“We are friends. Don’t worry.” 司机仍然笑容可掬, 对钱只字不提, 而是很认真地记下了送站的时间。

孤掌难鸣!我第一次体会到一个巴掌拍不响的滋味。于是,先生出面了,明确告诉司机,如果他不告诉我们价钱,那么我就要去找别的出租车了。司机一慌,报出个天文数字。

这回该轮到我说“ We are friends”啦。口口声声要做我们朋友的司机不肯为“朋友”降价;我呢,也不肯为“朋友”花冤枉钱。于是,先生找出个折中的办法,说是问清了价码再找出租车。一听先生要找别人,司机便主动把要价降了一半。为了不再与另一位司机做朋友,双方达成了协议。

“吃一堑,长一智”那天我们去看“金字塔”,在进入“金字塔”的领域之前是要下车买门票的。司机带先生下去买门票,回来的时候,另外一个年青的埃及人跟在他们身后也上了车,并且一上车就如老朋友一般地用英语向我们介绍起“金字塔”的历史来。

司机一声不响地开车,先生喜滋滋地听着,而我对来者过分的热情产生了怀疑。我用中文问先生门票多少钱?这位解说员是否包括在门票里?经我一提醒,先生方觉事态严重,急忙问口若悬河、而我们只能一知半解的埃及人收费多少。

“Don’t worry, we are friends”不速之客好象很不高兴别人打断他的讲解。

糟了,这肯定是一笔不小的额外开销。于是,先生急忙说我们已经有司机了,不需要另一个人做翻译,并且从口袋里掏出一点钱塞到他手里,请他马上下车。这个时候,“朋友”一词顿时失去了光彩,不速之客声言他的身价是我们给他的钱的10倍。

“嗨!你坐我们的车还不到三分钟呢!何况我们没有请你做导游啊!”先生有些气恼了。

然而,不速之客对先生的态度不理不睬,嘴中念念有词,似乎象背书一般地用我们听不懂的英语继续介绍着身旁的“金字塔”。

先生命令汽车司机停下,这一停就危害到司机的切身利益--因为我们定好“金字塔”一趟的价钱,早结束,司机就等于多赚钱。于是,司机就用埃及语命令不速之客离开他的车……

有了这次教训,再见到沙漠中有人牵着骆驼招呼我们与其合影,我连看都不敢多看一眼。不是为了怕花一点钱,而是为了怕和“朋友”多费口舌。

可以说,直到离开埃及,我也没有弄懂这种讨价还价的方式,是埃及人有着人类优秀的品质,对钱羞于启口呢?还是他们把赚钱的方式升华到了一种艺术,把赤裸裸的金钱关系变得含蓄?不过,有一点我敢肯定,这种讨价还价的方式即使能称得上是“艺术”,这种含蓄也实在缺乏美感。我之所以要把它写出来,是想告诉要去埃及的朋友,一定不要放弃美国人处理问题的直率风格,这会使你少费口舌。

六、“男女授受不亲”的传统

埃及女人头带面纱的习俗恐怕世人皆知;埃及人的“男女授受不亲”的传统文化似乎也无可非议。然而,当一个从一个文明国度走到另一个文明国度里的人,他对这种文化上的反差就势必敏感。

开罗,作为一个国家的首府,可以说是能够和许多国家媲美的:耸立在尼罗河两岸的高楼大厦,横贯与开罗市区的地下铁路。天上飞的,地下跑的,水里流的,到处都不难看到大工业现代化的成就。然而,当你看到在一百多度的天气里,女人把自己的身体用长袍包裹得严严实实,头发一丝不露地藏在厚重的头巾里,你会对此风俗习惯无动于衷吗?

随着我在埃及的时日拉长,我发现这种“男女授受不亲”的文化心态不仅表现在众人皆知的古老传统上,而且无孔不入。

由于我们在开罗的住处距离地铁车站很近,故尔便成了地铁的常客。第一天乘地铁的感觉是埃及的女人一定大多是足不出户,因为车厢里几乎看不到单身妇女,偶尔才看到一个男人领着自己的女人和大牵小抱着带着孩子的家人里有一位女性出现在车厢里与我为伍;第二天又有了新发现,埃及男人好色--自从我迈进车厢,盯着我看的目光就没有断过;第三天,我发现充满狐臭的车厢里,我象女皇一般受到争相让座的礼遇,而且连我先生都沾了光,毫不客气地坐到我坐不完的位置上。于是,我得意忘形地把自己的“发现”告诉了寄住家庭的女主人。谁知,这位教授夫人一语道破了天机,使我不得不改写每天必记的日记,犹如“出土文物”般珍贵地为“男女授受不亲”的心态又多加一条清规戒律。

虽然埃及的地铁车站如其他国家一样用高科技建造起来,但是管理制度上却因袭着本民族古老的文化--女人,特别是单身女人,一定要做第一节或第二节为妇女专设的车厢里,而这两节车厢是绝对不允许男性涉足的!

这哪里是重男轻女,分明是重女轻男嘛!

想到自己过去在中国乘公共汽车与男人挤在一起的不舒服感觉,想到几日前还读过报道有些日本男人在拥挤的公车上猥亵日本女人的文章,我大呼这种为妇女设专厢实在不失为一个好主意。

然而,教授夫人却不完全赞同我的看法。她说,为女人设地铁专厢,是埃及男人的自私表现,是埃及女人的卑微象征。

言过其辞了吧?我没有完全接受教授夫人的“一家之见”

我对教授夫人的论点表示质疑,引发出这位纯英格兰后裔的美国人一连串的论据:如果设专厢是尊重妇女,那么为什么只要求已婚的妇女单独出门时坐专厢,而未婚的妇女可以和男人混坐?如果是尊重女性,为什么和丈夫出门就可以不坐专厢?其实是,男人把女人当做自己的私有财产--丈夫不在身边时,女人坐专厢表示洁身自爱;丈夫陪在身边坐其他车厢时,表示名花有主,谁也不能有非分之想。这种夫权凌驾于女权之上的威慑力不是埃及妇女的悲哀吗?

我对教授夫人的论点,论据和结论不敢轻易推翻,因为她在埃及住了十年,而我仅住了十天而已。

接着,教授夫人的丈夫继续论证了夫人的观点。他说,他到埃及十年,爱上了埃及的风土民情,爱上了埃及的衣食住行。但是,说什么也不爱埃及的电影,特别是从好莱坞进口来的影片。为什么?因为好莱坞的电影哪一部都有拥抱亲吻的镜头,而埃及人认为那是“男女授受不亲”,故在放映前剪去一切男女亲热的镜头。美国人表达感情的方式本身就是“男女授受不亲”,这样一路剪下去,不但把表情给剪掉了,连故事情节也支离破碎。对于从来也没有到过好莱坞的埃及人能看到好莱坞支离破碎的影片已经满足,可是生长在美国的教授对此就很难以忍受,故每年回美国探亲时带回埃及最多的东西就是录像带--真正的,没有被剪裁过的好莱坞影片!

有了教授的忠言,我便没想过去埃及的电影院看电影。但是电影可以不看,可是在将近一百多度的天气里,短裤不能不穿吧?

我说穿短裤上街可不是指我,而是先生。男人穿短裤上街,即使在保守的国家里也应该不足为怪。然而,连续两天在街上被人注目,便马上请教“半个埃及人”的教授夫人,这才明白埃及男人在再热的天气里也不会穿短裤上街的。为了证实此一说法的准确性,我刻意留意开罗街头的行人,居然还真的没有发现有人在街上穿短裤!为了尊重当地的民俗文化,先生也只好改穿短裤为长裤了。

很快,我发现埃及人的“男女授受不亲”的文化心态无所不在。

亚历山大,可以说是埃及最古老的城市。由于它近海,古埃及文明便从这里发祥,现代文明也从这里传播。住在亚历山大的埃及妇女,身着色彩鲜艳,风格多样的西服裙裤的大有人在。在明媚阳光下的叫卖声已不是手工画和金字塔,而是促销太阳镜和各种来自国外的装饰品。于是,这里的气氛一下子让人轻松不少。

我们到亚历山大的那一天正赶上埃及一个传统的节日,故休闲的人们布满大街小巷。由于亚历山大的整个城市沿海边形成一个半弧形,故海边便成为休假人的聚集场所。很快,我在这喜庆的日子里发现一个问题:在湛蓝的海岸线上,倘佯在海边的不是一对对夫妻,情侣,而是男人三五成群,女人三两一帮各走各的路,各说各的话。即使是未成年的儿童,也是男孩和女孩两条阵线,绝没有男女混在一起游玩嬉戏的情景。我望着蓝天碧海,心灵深处涌动出一丝怜悯之情,埃及人何时才能领略到这份近海的浪漫风情呢?

走完了埃及的全程,我才发现亚历山大是埃及人最有浪漫风情的地方了。看过埃及首府和近海古都,我和先生便乘飞机和游船沿尼罗河朝内地进军。途径两个古埃及文化的发祥地:一个是ASWAN,一个是LUXOR。看到那里的埃及妇女都是头蒙面纱,身着黑色的传统服装,心中的怜悯与惋惜已经上升到悲哀:在骄阳暴晒的土地上,黝黑的肌肤配上黑色的长袍,实在看不出十八岁的女孩与八十岁的老妇有什么区别。

接着,我又把对一身黑的埃及妇女的同情转嫁到只穿灰、白两色传统长袍的男人身上--在这片黑、白两色截然分开的土地上,做男人还会有太多的情趣吗?

离开埃及,我已经不再为那些在一百多度的天气里把自己包裹在面纱、长袍里的男男女女惊叹不已了。我只庆幸自己今生不需与他们为伍,我可以和先生手拉手地告别这片古老的土地。

十四天,两个星期与先生在埃及结伴而行的经历,使我忘却了驱动自己到埃及去的最初动机。从北到南,纵贯泥罗河,飞机、火车、马车、轿车、游轮、小船,从不同的角度纵观有着几千年历史的古老国度,我似乎觉得自己已经在那片土地上住了十四年。对于一片已经付出时间和精力土地,你还会对此麻木不仁吗?

做为一个文人,我想对喜欢读我文章的朋友说:到埃及去,它一定会使您觉得不虚此行!

(注:美国《侨报》1999年2月4日至10日连载)